葛飾北斎 浮世絵 冨獄三十六景展

葛飾北斎・冨嶽三十六景展を訪れて思う、江戸の夏の涼しさと現代の酷暑

今日は原宿にある太田記念美術館で開催中の葛飾北斎『冨嶽三十六景』展を見てきました。世界的にも有名な同シリーズの全46点が一挙公開される貴重な機会とあって、多くの来館者で賑わっていました。

現代の酷暑と江戸時代の気候の違い

外は連日の酷暑。美術館を出る頃には、強い日差しとアスファルトの照り返しにすっかりバテバテ……。ふと、北斎が生きた江戸時代の夏の気温はどれくらいだったのだろう?と気になりました。

調べてみると、当時の江戸は木造建物ばかりで都市化は進んでおらず、ヒートアイランド現象もなし。さらに「小氷期」と呼ばれる冷涼な気候の時代にあたり、35℃を超える猛暑日はほぼなかった様子。

北斎が描いた江戸の夏の風景

『冨嶽三十六景』に描かれた景色には、広い空、青い海、流れる川、深い緑の山々、土の道、軒のある家並み、が広がり自然と共に生きる江戸の暮らしが感じられます。現代の東京がビルやコンクリート、アスファルトに覆われ、熱をため込みやすい街になってしまった今、北斎が見ていた江戸の風景は「人が暮らしやすかった時代の夏」を象徴しているように思えました。

打ち水、川風、うちわ、すだれ等自然の力を工夫して過ごす江戸の夏を想像してみました。

現代に活かしたい江戸の知恵

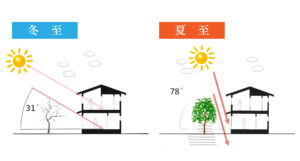

太田記念美術館にて北斎の世界を堪能した帰り道、私は現代の暑さを避けつつ、昔の人が自然の力で涼を取っていた知恵や環境に思いを馳せました。植栽、通風、すだれ、庇など、江戸時代の暮らしから学べることは今も多く残っているように感じました。

塩毛康弐