旧暦(きゅうれき)と新暦(しんれき)の違い! 混在しているから誤解する!!

日本のカレンダーは古代から明治5年(1872年)までは旧暦(月と太陽によって計算)、明治6年(1873年)からは世界共通の新暦(太陽によって計算)に変わりました。

新暦が一般化した今でも旧暦は様々な行事や季節感に息づいています。

しかしその年によっては同じ日でもおおよそ20日~45日の違いがあり(旧暦よりも新暦の方が遅くなる)、混在して使われることが多く、??と首をかしげることを時折感じます。

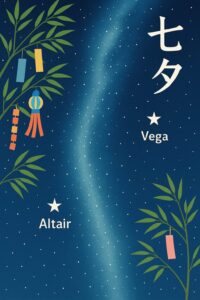

夏の代表的な行事の七夕もその一つで、7月7日の夜空には天の川は殆んどの場所で見ることが出来ません。夏は40日くらいの違いがあるので8月中旬の七夕が天の川も見ることが出来てしっくりする感じです。

おり姫 と ひこ星 と 天の川

元禄15年12月14日「赤穂浪士討ち入り」は新暦に換算すると1703年1月30日になりますがテレビでも12月14日を討ち入りの日として放送するので視聴者は勘違いしてしまいます。流石に江戸時代でも12月14日にはテレビで見るような雪は積もっていなかったようです。

明治5年以前の歴史については旧暦の日付をそのまま新暦に置き換えるとこのような誤解を生じますので注意が必要ですね。

ここ数日の夜空は曇っていて天の川を見ることは困難ですが「空を見上げる」ことは何千年も前から続く人間らしい行動です。そして静かな星空を見ていると、日常の喧騒や細かい悩みが少しだけ遠ざかります。

今日から一週間ほどのお盆休みが始まります、心も身体もリフレッシュ!!

塩毛康弐