【導入前に知っておきたい】全館空調の上手な使い方とは?8つのコツを紹介

● 「全館空調」の機能を活かすためには、家そのものが高気密・高断熱でなくてはいけません。

● 日建ホームはどこよりも早く高気密・高断熱住宅の建築に取り組んでおり、お客さまのご要望を取り入れた快適な省エネ住宅を数多く手がけています。

目次

“全館空調”は本当にいいの?メリット・デメリットを徹底比較

壁掛けの個別エアコンですと、設置されている部屋のみ集中的に温度調節するため、廊下などとの温度差が生じてしまいます。

家の気密性・断熱性が低いと、冬にはヒートショック、夏には熱中症の原因にもなりかねません。

一方、全館空調ですと家の中全体の室温を調節できるため、空間ごとの温度差が生まれないのです。

また、空調と合わせて換気・調湿・空気洗浄も行えるため、温度環境だけではなく空気環境も良好に保てます。

そして、意匠的にも全館空調はメリットがある点を忘れてはいけません。

どうしても目についてしまう壁掛けエアコンや、高価な上に天井高が下がってしまう天井カセット型(埋め込み型)を設置する必要がないため、すっきりと生活感のないインテリアが実現できます。

また、吹き抜けや広々としたLDKであってもきちんと室温調節できる点もポイント。

ただし、ご自宅へ採用する前に知っておかなくてはいけないデメリットがあります。

本体から各室へダクト配管をしなくてはいけないため、壁掛けエアコンよりも施工費がかさんでしまいますし、換気システムも兼ねているため、故障時は室内の空気環境まで悪くなってしまうかもしれません。

また、長時間稼働したままなので、どうしても電気代が気になるという方も少なくないはずです。

しかし、定期的なメンテナンスを怠らなければ、各室へ設置する壁掛けエアコンよりも長寿命ですし、家の気密性・断熱性が高ければ、電気代が急激に上がることもそれほど心配する必要はないでしょう。

太陽光発電システムと組み合わせれば、高騰している電気代の心配も多少払拭されるはずです。

デメリットを抑えるために重要なことは、「定期メンテナンス」と「家の性能」に尽きると言っても過言ではありません。

〈関連コラム〉

全館空調のメリットとデメリットを解説!気になる電気代と費用はどれくらい?

全館空調の家を手がけてきたから分かる“多くの人が後悔する理由” ポイントや対策方法を詳しく解説

千葉県で高気密・高断熱住宅を建てたい!知っておきたい性能やメリットは?

“全館空調”はこんな方におすすめ

“全館空調”は、決して安い住宅設備ではありません。

そのため、どんな方にとっても満足できるとは言い切れないでしょう。

全館空調を採用しようと検討する際には、以下のどちらかに当てはまるか確認してみてください。

- 小さいお子さんやご高齢な方がいらっしゃり“室温ムラ”が気になる

- 常に清々しい空気の中で生活したい

- 定期的な清掃・メンテナンスが“苦”ではない

- すっきりとしたインテリアデザインを重視する

- 開放的な大空間を間取りに取り入れたい

「まずは全館空調がどんなものか体感したい」という方は、ぜひショールームまでお越しください。

“全館空調”を上手に使うための8つのコツ

その① 設定温度は高すぎず・低すぎず

全館空調システムは、緩やかに時間をかけて室温を調節するため、壁掛けエアコンに慣れている方ですと、真冬・真夏に設定温度を極端に高くしたり低くしたりしてしまう方もいます。

また、長時間稼働を気にして、一気に温度調節をして電源を切るという方も。

しかし、これでは電気代が上がってしまいますし、快適性も損なわれてしまうでしょう。

なぜなら、全館空調は、長時間連続して稼働することで、局部的な温度変化を感じずに自然と適温に調節できるからです。

人によって体感温度は異なりますし、キッチンやパソコンを長時間使う書斎などはどうしても室温が上がりやすいですが、だからといって高すぎる・低すぎる設定温度は電気代増加につながります。

そのため、設定温度は「冷房26~28℃・暖房20~22℃」を目安にしておくと良いでしょう。

運転時はここからあまり変えないことが電気代を抑えて快適に過ごすポイントです。

その② こまめにON・OFFしない

全館空調は24時間稼働させることが多いため、運転時の消費電力を気にする方が多いですが、実は最も電気を使うのは電源を入れた時、つまり「起動時」。

室温が設定温度で安定すれば、自動的に運転が制御されるため、稼働時の消費電力はそれほど多くはないのです。

電気代や省エネ性を気にするあまり、適温になったらすぐに電源を切り、また暑く・寒くなったら電源を入れることを繰り返す方もいますが、それでは逆に消費電力は増えてしまいます。

また、一度暑く・寒くなった室温を再び設定温度に調節するには、時間がかかってしまい、あまり効率的とは言えません。

壁掛けエアコンに慣れている方にとっては少々抵抗があるかもしれませんが、基本的には24時間電源は入れっぱなしにしましょう。

その③ 自動運転を過信しすぎない

全館空調には自動運転モードが搭載されているものもあります。

これは、室内温度と設定温度の差が生じた際に、冷暖房を自動的に切り替え、快適性を確保しながらも省エネ制御できる機能です。

季節の変わり目や時間帯によって大きく気温差がある場合に適しています。

しかし、この自動運転モードは、一般家庭の場合それほど省エネにつながらないかもしれません。

なぜなら、公共施設のように人の出入りがそれほど激しくないため室温変化も大きくなく、設定温度と室温の差が1℃生じただけで頻繁に稼働してしまうから。

夏・冬でも、人の出入りが少なければ室温が激しく変動することも少ないですし、春・秋など比較的気温が安定している時期は、設定温度と多少差があっても、空調をつけるほどではないことも多いですよね。

そのため、一年中ずっと自動運転を稼働させるのではなく、「⚪︎月からは冷房モード」「⚪︎月からは暖房モード」と運転時期の目安を決めるのがおすすめです。

その④ 春・秋は思い切ってOFFにしてみる

比較的、気温が安定して心地よい春・秋は、空調モードを切ってしまっても問題ありません。

ただし、ここで気をつけなくてはいけないのが、「換気運転を切ってはいけない」という点。

あくまでもOFFにするのは、冷暖房機能のみにしてください。

なぜなら、換気機能まで切ってしまうと、ダクト内にカビが発生する恐れがあるからです。

外気温と室温の差が大きい真夏・真冬に電源を切ると、ダクト内に結露が生じて、溜まったホコリにカビやダニが繁殖し、悪臭も発生してしまいますので気を付けましょう。

特に、高気密・高断熱住宅においては、隙間から自然と換気されることがないため、どうしても室内の空気が段々と汚染されてしまいます。

空調をOFFにしている春・秋で一時的に寒さ・暑さを感じる場合は、床暖房やサーキュレーターなどで体感温度を調節するのもおすすめです。

その⑤ 電気代に怯えすぎない

「全館空調=電気代が高い」というイメージを抱いている方も多いでしょう。

確かに、何も考えずに一年中運転させていれば、壁掛けエアコンの時よりも電気代は上がってしまうかもしれません。

しかし、電気プランを見直したり太陽光発電システムと組み合わせたりなどの工夫次第で、家計に大きな負担をかけることなく、快適な室内環境が得られます。

また、部屋数が多く、全室に壁掛けエアコンをつけて一斉に稼働させることを考えると、機器費用と電気代を合わせても全館空調の方が断然お得な可能性も高いです。

機種によっては、夏の暑い外気や冬の寒い外気をそのまま取り入れずに、機器の排気熱を再利用する超省エネタイプも販売されているため、それらの導入もぜひ検討してみてください。

その⑥ 乾燥が気になる方は“全熱交換型”に

全館空調の家に住んでみて乾燥が気になるという方もいます。

確かに、24時間換気システムも兼ねているため、空気の入れ替わりが激しく、外気が乾燥していれば室内も乾燥してしまう可能性もあります。

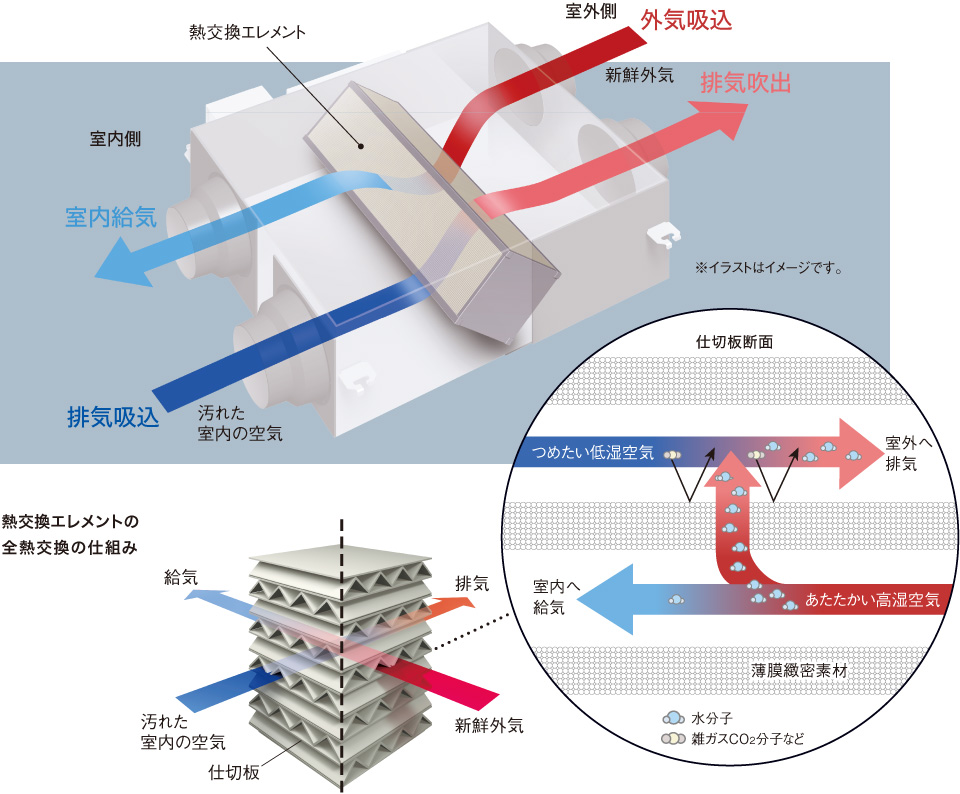

そこでおすすめなのが、「全熱交換型」の機種です。

全熱交換とは、排気空気から温度と湿度を回収して、吸気空気に戻す仕組みのこと。

外気と室内の温度・湿度差が大きい場合にも、その負荷を軽減してから空調に活用できるため、省エネの観点からもメリットがあります。

この仕組みを搭載した機種を採用すると、内外の湿度をやり取りするので、乾燥の気になる冬場でも心地よく過ごせます。

その⑦ 機種選びの際はメンテナンス方法もチェック

その⑧ 住宅が高気密・高断熱であることが大前提

【2023年版】断熱窓に関連する “補助金”は?新築・リノベーションについて解説

これからは“持続可能な”住宅がトレンドに。サスティナブル住宅の概要・条件や補助金について解説

木造住宅の寿命は延ばせる?今や住宅も“長寿命化”がキーワードに。

日建ホームは20年以上「高気密・高断熱」の家を建てています

まとめ|全館空調を後悔しないためにもうまく使う方法を知ることが重要

全館空調は、少し前まで高価で憧れの住宅設備でしたが、最近は普及率が徐々に高まっており、導入のハードルも下がってきています。

しかし、だからと言って上手な使い方を知らなければ、電気代がかさんで使わなくなってしまうかもしれません。

全館空調のメリットを活かすためにも、今回紹介したポイントを知った上で、ご自宅へ導入してください。

「まずはどんな設備か知りたい」「どれほど快適か体感したい」「我が家に適しているかアドバイスを受けたい」という方は、施工実績が豊富な建築会社へ相談しましょう。

私たち日建ホームは、お客様の思いに寄り添い、今まで培った経験を活かして「高気密・高断熱+全館空調」の快適な省エネ木造住宅を手掛けてきました。

ご予算やご要望にしっかりと耳を傾け、あなたにぴったりのマイホーム計画をご提案いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

土地探しから資金計画、設計・施工、デザイン、アフターメンテナンスに至るまで、各専門スタッフがお手伝いさせていただきます。

オンライン相談も随時承っております

日建ホームでは、現在遠方にお住まいの方のために、随時オンライン相談も承っております。

日頃お仕事でお忙しい方や、小さいお子さんがいらっしゃって現地での打ち合わせが難しい方、隙間時間に打ち合わせしたい方はどうぞご活用ください。

千葉県で全館空調の導入をご検討中の方は日建ホームへご相談ください

おそらく一生に一度か二度になるであろう大切な家づくり。人生の一大イベントですので、たくさんの“希望”をお話し下さい。私たち日建ホームは「自分の家をつくるように」お客様の家づくりに真摯に取り組みます。

お約束①自分の家を建てるように心を込めて丁寧につくります。

私たち日建ホームは、千葉県我孫子市を拠点とする地域密着の工務店です。世界で唯一無二のオーダーメイドの家。暮らしの夢や希望を丁寧にヒアリングし、プロの建築技術集団として注文住宅にしかできない住み心地を実現します。

お約束②現場をきれいにします。

家は、ひとつひとつの工程を丁寧に積み重ねて出来上がっていく究極の手仕事。現場をきれいにすることでムリ・ムダ・ムラを排除しスムースに安全に家づくりができます。近隣に配慮し何よりもお施主様に喜んでいただける現場を目指します。

お約束③一生涯のパートナーとしてずっと家をお守りします。

「家」は住み始めることで「住まい」となり、住み始めてからも理想の暮らしの追求は続きます。住み続けることで変化する事柄に、ハウスドクターとして一生涯、何でも相談していただけるよう、いつも、そしてずっと傍らに居続けます。

お約束④「健康快適設計基準」で健康配慮の家をつくります。

「家」と「健康」には密接な関係があります。毎日を過ごす家のデザインや性能が身体的・精神的に大きく影響します。温熱性能(高気密・高断熱・24時間換気)、自然素材、健康配慮の家をつくります。

お約束⑤5つの保証制度で責任をもって保証します。

建設工事総合保証、無料定期点検10年間 、瑕疵担保責任10年間、地盤保証システム20年間、ぽけっと団信 住宅代金保証制度(オプション)で責任をもってお施主様の家をお守りします。

モデルハウスや展示場で家づくりを体感しましょう

見学予約受付中

じっくり体感していただくために、モデルハウス見学は予約制にて承っております。見学をご希望される方は、お電話または下記ページのご予約フォームからお申し込みください。

〈お問合せ先〉

TEL:04-7188-5222

E-mail : nikken@n-home.co.jp

〈アクセス〉

〒270-1119 千葉県我孫子市南新木 2-17-20

営業時間 : AM 9:00 ~ PM 6:00