バリアフリー住宅の間取り“12”のポイントと注意点|補助金についても

ご家族皆さんが笑顔で暮らせるマイホームを建てたい方にとって、「バリアフリー」というキーワードはとても重要なはずです。

バリアフリー住宅と聞くと、“段差がなく手すりがついている”そんな住まいを想像する方も多いでしょう。

しかし、実は間取りに取り入れられるポイントはそれだけではありません。

そこで、今回は「バリアフリー住宅」の考え方や、間取りポイント、関連する補助金について解説します。

「家族全員にとって居心地のよい住まいを建てたい」「人生この先ずっと住み続けられる家にしたい」という方は、是非参考にしてください。

● 介護する方もされる方も、ご家族全員が笑顔で暮らせる住まいづくりをすることが重要です。

● 日建ホームが、ご要望を取り入れた“理想の住まい”実現に向けて、チームでお客さまをサポートいたします。

目次

バリアフリー住宅の理念やポイントは?

バリアフリー(英:barrier free)は、直訳すると“障壁のない”という意味になり、欧米では「段差のない」設計コンセプトとし使われています。

日本でも「段差を作らない」というニュアンスと理解している方が多いですが、実はもう少し広い意味で使われています。

つまり、単に段差を無くしたからといってバリアフリー住宅が成り立つという訳ではないのです。

では、日本における建築のバリアフリー整備について、その変遷を見てみましょう。

主に公共施設を対象として、身体障害者が使いやすい建物にするための設計ガイドラインが発表される。

- 1982年

「身体障害者の利用を配慮した建築設計標準」 - 1983年

「公共交通ターミナルにおける身体障害者用施設設備ガイドライン」 - 1985年

「視覚障害者誘導用ブロック設置指針」

それまであくまでも“推奨”レベルに留まっていた建物のバリアフリー整備が法律となり、義務化される。

- 1994年

「高齢者、身体障害者が円滑に利用できる特定建築物に関する法律(通称:ハートビル法)」 - 2000年

「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(通称:交通バリアフリー法)

煩雑化した法律をまとめて総合的・一体的なバリアフリー化を推進するために、法整備された。

- 2006年

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー法)」 - 2021年

「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」改正

高齢者・障害者の方だけではなく、小さいお子さん、妊娠中の方、そして健常者の方、全ての人にとって快適な建築物「ユニバーサルデザイン住宅」の考え方が主流になっています。

〈関連コラム〉

皆が快適に暮らせる住まい=“ユニバーサルデザイン住宅”|その定義やポイントとは?

では、実際にバリアフリー住宅の間取りを考える際のポイントはどのような点でしょうか?

私たち“日建ホーム”は、以下のように考えます。

● 駐車場や駐輪場は、誰でも乗り降りしやすいスペースがある。

● 水回り空間は、誰でも自立的に使えて、介助もしやすいスペース・仕様にする。

● 玄関までスムーズにアクセスできる。

● 室内外の段差は、できるだけ低くして、手すりを設ける。

● 室内の間取りはできるだけ行き止まりを作らず動線の効率を良くする。

● 滑りにくい床材を選ぶ。

● 汚れにくく、汚れても掃除しやすい仕様にする。

● 目や耳への負担を軽減する工夫をこらす。

● 介護者・介助者の身体的負担やストレスを軽減できる間取りにする。

● 室温ムラや外気温の影響を抑えて、健康への負荷を減らす。

● 家族と団欒を楽しめるスペースも設ける。

これらのポイントを、間取りや設え、デザイン、構造に取り入れることで、「家族全員が笑顔で暮らせる住まい」「この先ずっと住み続けられる住まい」が実現します。

〈おすすめコラム〉

〈千葉県で長寿命住宅を建てたい方必見〉木造住宅の寿命は延ばせる?今や住宅も“長寿命化”がキーワードに。

長期優良住宅化は新築だけではなくリフォームも メリットや工事内容について徹底解説

〈千葉・茨城で“サスティナブル住宅”を建てたい方必見〉 住宅建築でSDGsに貢献できる?

これからは“持続可能な”住宅がトレンドに。サスティナブル住宅の概要・条件や補助金について解説

バリアフリー住宅の間取りを考える際に知っておくべき注意点

バリアフリー住宅の間取りを考える際に、忘れてはいけない3つの注意点があります。

介護・介助が必要な人に合わせてプランを検討する

手すりの位置や部屋の広さなどに関する目安はあるものの、それがどなたの場合でも当てはまるとは限りません。

例えば、体に麻痺がある方でも、それが右側なのか左側なのかによって、体重移動する際の向きは異なりますし、介護や介助が必要な方の体格によっても、スペースの寸法は全く違います。

そのため、間取りを検討する際には、設計基準を“参考に”、必ずその人の身体状況に合わせた計画をしなくてはいけません。

設備機器や手すりを選ぶ際は、介護者・被介護者それぞれの意見を踏まえることも重要です。

スロープの傾斜・長さはしっかり検討する

スロープの傾斜や長さは、法律で明確に決められています。

第二十六条(階段に代わる傾斜路)

階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。

一. 勾配は、八分の一をこえないこと。

(引用:建築基準法施行令)

“勾配(傾斜角度)1/8”とは、1m行くのに12.5cm上がるということです。

これはあくまでも最低基準であり、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」では、さらに緩やかな「1/12以下」が望ましいとされています。

よくあるのが、玄関の上り口にスロープをつけたものの、長さが確保できず傾斜が急過ぎて使えないというケース。

ご自身で将来的に車椅子や杖を使いスロープを昇り降りする場合も想定し、必ず角度や長さを確認しましょう。

大空間を設ける場合は空調を考慮する

“バリアフリー”と聞くと、物理的な障壁に気が向きがちですが、「空気のバリアフリー」も重要です。

移動のしやすさを重視するあまり、空間が大きくなり空調効率が下がると、どなたにとっても快適な住まいとは言えません。

間取りを検討する際は、必ず空調効率についても考慮するようにしてください。

〈おすすめコラム〉

“省エネ住宅”の義務化が決定。メリット・デメリットや基準について解説

パッシブハウス&パッシブデザインは究極の省エネ住宅 メリット・デメリットを解説

おしゃれな“木の家”は内装もポイント。ウッドインテリアのコツと事例を紹介

【事例写真付き】バリアフリー住宅の間取りを考える際に押さえたい“12”のポイント

では、バリアフリー住宅の間取りを考える際に押さえてほしい12のポイントについて、それぞれ詳しく見ていきましょう。

新築だけではなくリノベーションにも活用できますので、是非参考にしてください。

出入口・通路幅・ドア形状

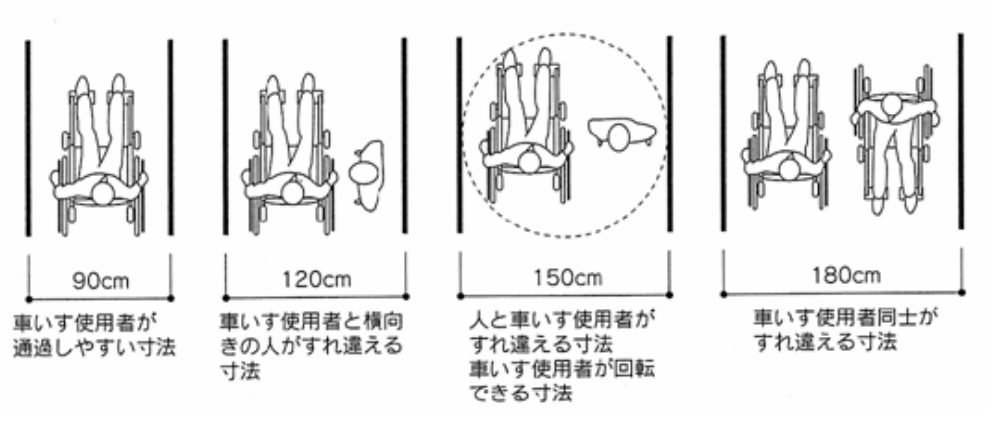

車椅子に乗っている方が移動するためには、最低でも幅90cmは必要です。

ご家族などと行き交うためには、120cmないといけません。

しかし、廊下を全て120cm以上の幅にするためには、かなりのスペースを要してしまうでしょう。

そこでおすすめなのが、「できるだけ廊下を作らない間取り」。

写真のように、リビングから直接その他の空間にアクセスできるようにすれば、空間が広々とした印象になりますし、廊下でスペースを取られることもありません。

直接部屋同士を繋げることに抵抗がある場合は、廊下の一角にホールを設けて行き交う際に一時的にどちらかが退けるようにしておくと良いでしょう。

通路幅だけではなく、出入り口の間口幅やドアの形状もポイントです。

車椅子や杖を利用する方の出入りを考慮すると、最低でも80cm以上の幅、できれば90cmあるのが望ましいです。

開き扉ですと車椅子の方がご自身で開閉できない上に、開けっ放しにすると邪魔になるため、できる限り引き戸を採用することをおすすめします。

空間によっては扉はつけず、袖壁などで仕切るだけで十分な場合もありますので、そちらも併せてご検討ください。

駐車場・駐輪場

車椅子の方が乗り降りするためには、駐車スペースも含めて少なくとも幅が350cm以上なくてはいけません。

また、車を止めた状態でも玄関までスムーズにアクセスできる必要もあります。

雨の日に傘をささずに乗り降りしたり玄関と行き来したりできるように、カーポートなどを設けるのもおすすめ。

駐車場と駐輪場を併設させる場合は、自転車が動線の妨げにならないようなプランにし、さらに整理整頓しやすいようにサイクルスタンドを設置しても良いでしょう。

玄関ポーチのプラン

前面道路や駐車場、駐輪場から室内へスムーズにアクセスできるようにすることも忘れてはいけません。

介護者・被介護者が横並びで移動するためには、最低でも120cmの幅が必要で、段差があればスロープや連続手すりもなくてはいけないでしょう。

通路やスロープと側溝が交わる場合には、蓋と通路をできるだけフラットにし、グレーチングの編み目に車椅子の車輪や杖先がはまってしまわないように、目の細かいものを選ぶのも重要です。

薄暗い時でも足元をピンポイントで照らすフットライトを取り付けておくこともおすすめします。

水回り空間の広さ・設備機器

将来を見据えてバリアフリー化する場合は、水回りの間取りや設備機器にも是非着目してみてください。

どんな方でもアクセスしやすく作業できるように広めのスペースを確保しておくことはもちろん、システムキッチンや洗面化粧台などは座ったままでも作業できる下に空間のあるタイプを選んでおくと良いでしょう。

最近流行りの対面キッチンにする場合は要注意です。

キッチンの片側が壁に付いているペニンシュラタイプですと、キッチン内部へ行くのにぐるりと回り込まなくてはいけませんし、背面壁とキッチンの間を広くとると、ダイニングスペースに支障をきたしてしまうかもしれません。

動線やスペースの有効活用を重視する場合は、アイランドキッチンで周りをぐるりと一周回れるようにしておくか、壁付けのキッチンを検討することをおすすめします。

〈関連コラム〉

“壁付けキッチン”の間取りが再び人気に メリットから後悔しないためのポイントまで詳しく解説

室内の段差・階段

「必要な部屋を作ると平屋では難しい」という方にとって、階段はバリアフリー化する上で大きなネックとなるでしょう。

どうしても階段を設けなくてはいけない場合は、手すりをつけても通行の妨げにならないように幅を広めにし、介助者が昇り降りをサポートしやすいように、できるだけ曲がりの少ない形状にしておくことがポイントです。

写真のように、スキップフロアを取り入れて、階段の途中にも居場所を作ってあげるのもおすすめ。

小上がりのようにすれば、腰掛けて上がることも可能です。

最近、スタイリッシュな蹴上げ(けあげ)のないオープン階段もトレンドですが、バリアフリーの観点からは、思わぬ事故を招きかねないのであまりおすすめできません。

高齢の方が昇り降りする場合は、段差が視覚的に分かりやすいようにしておくことを忘れないようにしてください。

足元をフットライトで照らし、階段の踏み面の色を他と差別化するなどの工夫を凝らしてみましょう。

〈関連コラム〉

スキップフロアの家はおしゃれなだけじゃない!特徴や施工事例を紹介

回遊性のある間取り

スムーズに歩くことができなくなると、どうしても方向転換が難しくなってきます。

また、介助している間に他のご家族が思うように家の中を移動できずに、ストレスに感じてしまうことも少なくありません。

そのため、廊下などにできるだけ行き止まりを作らず、どの空間にも2方向以上からアクセスできることを意識してみてください。

間取りに回遊性が生まれ、動線が短くなり効率的に家事ができるようになりますし、ご家族の多い場合でも忙しい時間帯の混雑を防げます。

室内外の床材選び

玄関ポーチなどの屋外は雨に晒されますし、内玄関も靴についた水分で濡れてしまいます。

そのため、玄関までのアプローチ、玄関ポーチ、内玄関は、濡れても滑りにくい床材を選びましょう。

タイルなどを選ぶ際には、表面がざらざらしているものを選んでください。

コンクリート打ち放しの場合には、上から滑り止め塗装をするのもおすすめです。

室内の床選びは、「滑りにくさ」と「耐衝撃性」がポイント。

畳やコルクタイル、クッションフロアなどはもちろん、最近は木質フローリングでも滑りにくい表面加工がされているものも少なくありません。(参考:DAIKEN|おもいやりフロア)

耐キズ性・耐汚への配慮

室内で車椅子・杖を使って移動する場合、床・壁の材料はできるだけ汚れ・キズがつきにくく、ついても落としやすいものを選ぶと良いでしょう。

フローリング材の中には、耐キズ性・耐汚性に特化したものや、抗菌コーティングが施されているものもあります。

土足歩行にも耐えられるものを選ぶのもおすすめです。(参考:Panasonic|アーキストロングフローリングW)

壁に車椅子や杖が当たって汚れやキズがつくのを防ぐためには、張り替えが簡単な腰壁シートや腰壁パネルを採用してみましょう。

目・耳への負担軽減

いくら間取りが快適であっても、光や音が不快であれば意味がありません。

大きな窓は開放的で日差しを多く取り込めて気持ちいいと感じる方も多いですが、高齢の方にとっては眩して居心地が悪いと感じることも。

特に、白内障を発症している方やレーシック手術を受けている方は、普通の方より眩しさを感じやすいため、配慮が必要です。

高齢の方が過ごす部屋の窓は、日中の強い日差しが入り込みにくい東側や北面、ソファやベットの背面側に設置すると良いでしょう。

ただし、窓が極端に少ないと、自律神経の乱れにつながるので注意してください。

内装材に“木”を取り入れるのもポイント。

木材は高い吸音性を持ち、紫外線の反射が少ないという特性を持つからです。(参考:木材は人にやさしい|林野庁)

床だけではなく、天井材や壁材に木材を取り入れると、高い効果が実感できるでしょう。

〈関連コラム〉

おしゃれな“木の家”は内装もポイント。ウッドインテリアのコツと事例を紹介

心地よいマイホーム新築は“窓”選びが重要|後悔しないためのポイントを解説

介護者・被介護者の自尊心やプライバシー性確保

バリアフリー住宅の間取りは、つい介護される人の暮らしを軸に考えがちですが、介護者の身体的負担やストレス、個人の時間も忘れてはいけません。

厚生労働省のデータによると、介護者が日常生活において悩みやストレスを抱えている割合は60.8%にも上り、その理由に、「家族との人間関係」や「自分の時間がない」と挙げている方は少なくありません。(参考:厚生労働省|介護の状況)

介護者もきちんと個室があり、被介護者と物理的に適度な距離感を保てることが重要です。

また、介護効率を重視するあまり、被介護者のプライバシーが守られていないようではいけません。

来客用・家族用とトイレなどを分けても良いでしょう。

介護を受ける方・介護をする方の双方が、自尊心を持って生活できる環境を整えることこそ、家族関係を良好に保つ上でも重要です。

高気密高断熱・全館空調システム

家庭内事故の中でも多い浴室内の事故は、その多くがヒートショックなどの室温差によるものとされています。

室内の気密性・断熱性を高めて空間の温度ムラを軽減することは「空気のバリアフリー」につながります。

また、最近では全館空調システムを取り入れ、家のどこにいても快適な温度環境を保つケースも増えています。

「電気代が気になる」という方もいるかもしれませんが、高気密・高断熱住宅なら効率良く室温を調節・維持できるため、各部屋ごとでエアコンなどを一日中付けるよりも、省エネの可能性は決して低くありません。

〈関連コラム〉

全館空調の家を手がけてきたから分かる“多くの人が後悔する理由” ポイントや対策方法を詳しく解説

高気密・高断熱の家づくりの基礎知識~家計にも身体にも優しい家づくり

千葉県で高気密・高断熱住宅を建てたい!知っておきたい性能やメリットは?

家族で楽しい時間を共有できる空間づくり

体が不自由になったからといって、1人で個室に篭るような間取りではいけません。

楽しい時間を家族と共有できてこそ、「心のバリアフリー」が実現します。

ご自宅のお庭でお子さんが遊んでいるのを眺めたり、天気の良い日には外で食事を取れるような場所を間取りに取り入れてみましょう。

リビングに隣接したウッドデッキは、アウトドアリビングとして活用できます。

〈関連コラム〉

2021年のトレンド「アウトドアリビング」とは?メリットや間取りのアイデアを紹介

狭い庭でも便利に!ウッドデッキがおすすめ|活用方法や施工事例を紹介

夢の自宅BBQやお庭キャンプもできる“ウッドデッキ”のある庭 間取りのポイントや施工事例を徹底解説

バリアフリー住宅にも“こどもエコすまい支援事業”の補助金がおすすめ

2023年度から始まった「こどもエコすまい支援事業」は、新築住宅の省エネ化・既存住宅の省エネリノベーションをした物件を対象に、バリアフリー工事へも補助金がでます。

新築は最高100万円、リノベーションは最高60万円が支給されるため、バリアフリー住宅の建築や、今のお住まいのバリアフリーリノベーションをご検討中の方は、是非活用してください。

ただし、「こどもエコすまい支援事業」を利用するためには、登録事業者による施工が必須条件。

そのため、どの会社にも任せられる訳ではありません。

私たち“日建ホーム”は登録事業者として、補助金活用を踏まえた新築工事・リノベーション工事をお手伝いさせていただいております。

ZEHなどの省エネ住宅の施工実績も豊富なため、今まで培った経験と実績を踏まえ、こどもエコすまい支援事業の他にも、あなたのマイホーム新築計画に合う補助金をご提案いたします。

「補助金を使って快適な家を建てたい」そんな方は、ぜひ私たちにお任せください。

性能や素材にこだわり抜いた家を建てるお手伝いをさせていただきます。

こどもエコすまい支援事業の他にも、バリアフリー工事と関連深い「介護保険制度」や「固定資産税の減額」、「所得税特別措置」の制度をご利用されたい方も、どうぞお気軽にご相談ください。

〈関連コラム〉

“こどもエコすまい支援事業”が始まります!対象条件や申請開始時期について詳しく解説

日建ホームは”高気密高断熱住宅”をどこよりも早くから手がけています

快適な環境を整え長寿命な住宅を目指すためには「高気密高断熱化」が欠かせません。

なぜなら、室内のみならず壁内など見えない部分の“結露”も防止できるから。

私たち“日建ホーム”は、ハウスメーカーでも大手ビルダーでもありません。

千葉県我孫子市に本社を構え、とことん「地域密着」にこだわった建築会社です。

1988年創業以来30年以上、千葉県北西部や茨城県南部でたくさんの住宅を建築してきました。

お客様の理想を現実化することはもちろん、私たちが大切にしているのが「高気密高断熱の家づくり」。

どのハウスメーカーよりも早い1999年から、高気密高断熱住宅の建築に取り組んでいます。

「地域の特性を理解しているからこそ実現できる快適な“高気密高断熱の家づくり”」これこそ私たちの強みです。

千葉県・茨城県で土地探しを始めたい方や、長く住み続けられる住まいを建てたい方は、ぜひ“日建ホーム”までお気軽にご相談ください。

〈関連コラム〉

千葉県で高気密・高断熱住宅を建てたい!知っておきたい性能やメリットは?

パッシブハウス&パッシブデザインは究極の省エネ住宅 メリット・デメリットを解説

千葉でゼロエネルギー住宅を建てる|ZEHゼッチとは?その定義やメリット・注意点を紹介

まとめ|バリアフリー住宅は家族全員が暮らしやすい住まい

バリアフリー住宅は、「段差を取り除き手すりをつけるだけでいい」というのは間違いです。

間取りや内装、設備機器などはもちろん、空気環境や光環境、音環境、家族のプライバシー性にまで配慮しなくてはいけません。

大切なのは、ご家族全員が暮らしやすく快適な住まいを目指すこと。

私たち日建ホームは、お客様に寄り添った安心していただける住まいづくりを徹底しています。

ご予算やご要望にしっかりと耳を傾け、あなたにぴったりの窓計画をご提案いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

土地探しから資金計画、設計・施工、デザイン、アフターメンテナンスに至るまで、各専門スタッフがお手伝いさせていただきます。

オンライン相談も随時承っております

日建ホームでは、現在遠方にお住まいの方のために、随時オンライン相談も承っております。

日頃お仕事でお忙しい方や、小さいお子さんがいらっしゃって現地での打ち合わせが難しい方、隙間時間に打ち合わせしたい方はどうぞご活用ください。

千葉県でバリアフリー住宅の新築・リノベーションをご検討中の方は日建ホームへご相談ください

おそらく一生に一度か二度になるであろう大切な家づくり。人生の一大イベントですので、たくさんの“希望”をお話し下さい。私たち日建ホームは「自分の家をつくるように」お客様の家づくりに真摯に取り組みます。

お約束①自分の家を建てるように心を込めて丁寧につくります。

私たち日建ホームは、千葉県我孫子市を拠点とする地域密着の工務店です。世界で唯一無二のオーダーメイドの家。暮らしの夢や希望を丁寧にヒアリングし、プロの建築技術集団として注文住宅にしかできない住み心地を実現します。

お約束②現場をきれいにします。

家は、ひとつひとつの工程を丁寧に積み重ねて出来上がっていく究極の手仕事。現場をきれいにすることでムリ・ムダ・ムラを排除しスムースに安全に家づくりができます。近隣に配慮し何よりもお施主様に喜んでいただける現場を目指します。

お約束③一生涯のパートナーとしてずっと家をお守りします。

「家」は住み始めることで「住まい」となり、住み始めてからも理想の暮らしの追求は続きます。住み続けることで変化する事柄に、ハウスドクターとして一生涯、何でも相談していただけるよう、いつも、そしてずっと傍らに居続けます。

お約束④「健康快適設計基準」で健康配慮の家をつくります。

「家」と「健康」には密接な関係があります。毎日を過ごす家のデザインや性能が身体的・精神的に大きく影響します。温熱性能(高気密・高断熱・24時間換気)、自然素材、健康配慮の家をつくります。

お約束⑤5つの保証制度で責任をもって保証します。

建設工事総合保証、無料定期点検10年間 、瑕疵担保責任10年間、地盤保証システム20年間、ぽけっと団信 住宅代金保証制度(オプション)で責任をもってお施主様の家をお守りします。

モデルハウスや展示場で家づくりを体感しましょう

見学予約受付中

じっくり体感していただくために、モデルハウス見学は予約制にて承っております。見学をご希望される方は、お電話または下記ページのご予約フォームからお申し込みください。

〈お問合せ先〉

TEL:04-7188-5222

E-mail : nikken@n-home.co.jp

〈アクセス〉

〒270-1119 千葉県我孫子市南新木 2-17-20

営業時間 : AM 9:00 ~ PM 6:00